赤芍

Chi Shao

赤芍

木芍药,红芍药,草赤芍,赤芍药

春、秋二季采挖,除去根茎、须根及泥沙,晒干。切厚片。以切面粉白色者为佳。

清热凉血,散瘀止痛。用于热人营血,温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,癥瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。

6〜12g。

1.赤芍配白芍 赤芍以泻为用,具有清热凉血,散瘀止痛的作用;白芍以补为功,具有养血敛阴,柔肝止痛之功。两药伍用,一敛一散,一补一泻,使活血而不伤血,养血而不留瘀,共奏清热凉血,养血活血,柔肝止痛之效。适用于血虚兼有瘀滞之月经不调,闭经,痛经,及肝郁血滞之胸胁疼痛,腹痛。 2.赤芍配川芎 赤芍苦寒,善泄血中瘀热而凉血散瘀I川芎辛温,专行血中气滞而行气活血。两药伍用,既增活血化瘀之功,又借气行血行之力,增行血破滞之效。适用于各种瘀血证,如瘀血闭经,痛经,月经不调,跌打损伤,也可用于风湿痹痛,痈肿疮毒。

不宜与藜芦同用。

本品为毛茛科植物芍药Paeonia lactiflora Pall.或川赤芍Paeonia veitchii Lynch的干燥根。

主产于内蒙古、辽宁、河北、四川。

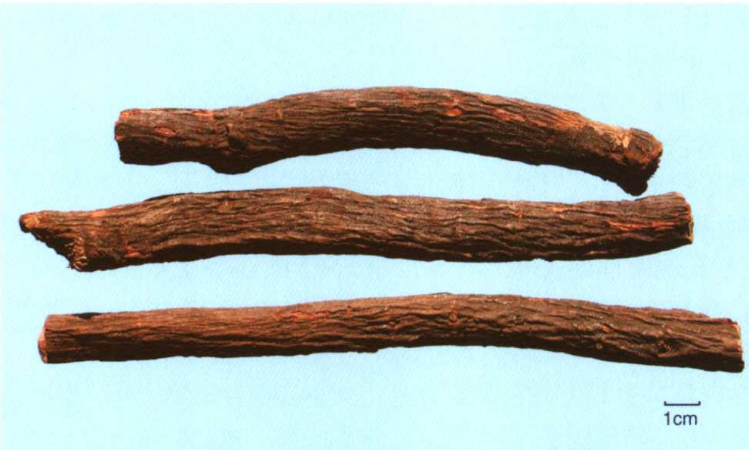

本品呈圆柱形,稍弯曲,长5~40cm,直径0.5~3cm。表面棕褐色,粗糙,有纵沟及皱纹,并有须根痕及横长的皮孔样突起,有的外皮易脱落。质硬而脆,易折断,断面粉白色或粉红色,皮部窄,木部放射状纹理明显,有的有裂隙。气微香,味微苦、酸涩。

主要含单萜苷类成分:芍药苷,氧化芍药苷,苯甲酰芍药苷,白芍苷,芍药苷元酮,芍药新苷等;还含丹皮酚及其他醇类和酚类。 中国药典规定本品含芍药苷(C23H28O11)不得少于1.8%,饮片不得少于1.5%。

赤芍苦寒,“主破散,主通利,专人肝家血分”(《本草经疏》〉,善走血分,除血分郁热,而奏凉血,止血,散瘀消斑之功,故可用治温病热人营血,斑疹紫暗,以及血热吐衄。《本草分经》载其“泻肝火,散恶血”,赤芍苦降,既能清泻肝火,凉血消肿,又能散肝经郁滞而行滞止痛,常用治肝经风热,目赤肿痛,及肝经瘀滞,胁肋疼痛。赤芍味苦微寒,善行血中之滞,有活血通经,散瘀消癥,行滞止痛的功效,用治血热瘀滞之闭经痛经,癥瘕积聚,及跌打损伤,瘀肿疼痛。赤芍清热凉血,散瘀解毒,又可用治热毒壅盛所致的痈肿疮疡,红肿热痛。

1.《神农本草经》:“主邪气腹痛,除血痹,破坚积,寒热疝瘕,止痛,利小便。” 2.《本草求真》:“赤芍与白芍主治略同,但白则有敛阴益营之力,赤则止有散邪行血之意;白则能于土中泻木,赤则能于血中活滞。故凡腹痛坚积,血瘕疝痹,经闭目赤,因于积热而成者,用此则能凉血逐瘀,与白芍主补无泻,大相远耳。” 3.《本草经疏》:“赤芍药,主破散,主通利,专人肝家血分,故主邪气腹痛。” 4.《本草分经》:“泻肝火,散恶血,利小肠。白补而敛,赤补而泻;白益脾能于土中泻木,赤散邪能行血中之滞。”

本品能扩张冠状动脉、增加冠脉血流量;赤芍水提液、赤芍苷、赤芍成分及其衍生物有抑制血小板聚集作用;其水煎剂能延长体外血栓形成时间,减轻血栓干重;所含芍药苷有镇静、抗炎止痛作用;芍药流浸膏、芍药苷有抗惊厥作用;赤芍、芍药苷有解痉作用;赤芍对肝细胞DNA的合成有明显的增强作用,对多种病原微生物有较强的抑制作用。

芍水提醉沉液静注对小鼠的最大酎受童为50g/kg,猫的最小致死量大于180g/kg。另报告赤芍水提物、70%乙醇提取物和正丁醇提取物给小鼠腹腔注射的LD50分别为10.8±1.39g/kg、2.9±0.19g/kg和4.6±0.4g/kg。芍药苷静注对小鼠的LD503.53g/kg,腹腔注射为9.53g/kg。在临床赤芍毒性轻微,报告重用赤芍成人用至120g、4〜10岁小儿日量40g以治疗重度黄疸型肝炎,赤芍注射液静注或肺动脉注射等均未见毒副反应。但有报告赤芍有可能导致过敏者。

赤芍提取物小鼠灌服,芍药苷于血中浓度为42.28士4.43mg/ml。大鼠肠吸收试验表明,赤芍提取物灌服其所含芍药苷在肠道呈一级动力学过程,吸收机制为被动扩散,芍药苷于整个肠道均有吸收。芍药苷11.25mg/kg静注于犬,体内过程符合二房室动力学模型,t1/2α为6.29±1.80分钟,t1/2α为133. 41±84.89分钟,表观分布容积为0.54±0.10L/Kg,肾清除率为3.41±1.01ml/kg.min。

置通风干燥处。